Réindustrialiser la diagonale du vide avec des smart factories : IA, robotique et durabilité au service des territoires oubliés

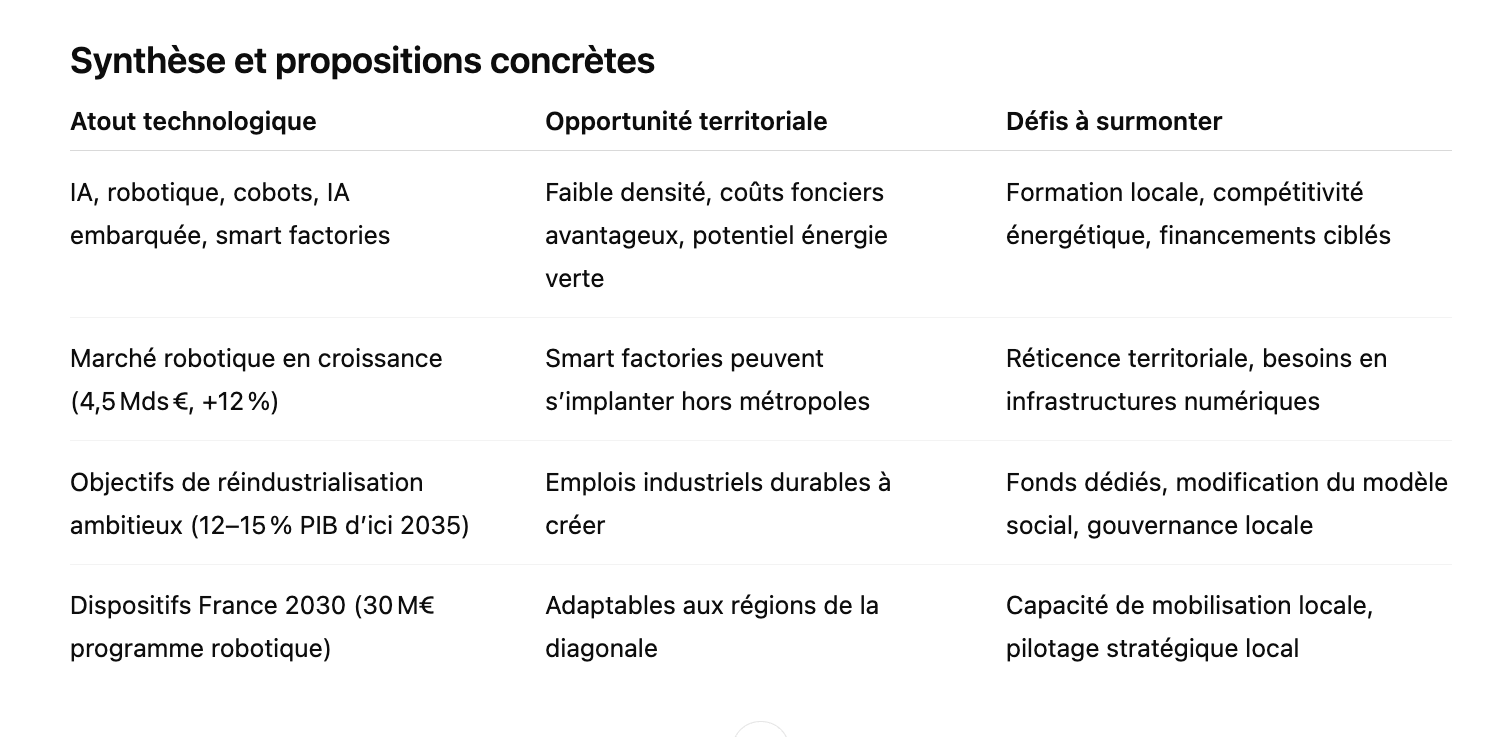

Alors que la France cherche à relocaliser sa production, renforcer sa souveraineté industrielle et réussir ses transitions écologique et numérique, un territoire revient sur le devant de la scène : la « diagonale du vide ». Longtemps synonyme de déclin démographique et de marginalisation économique, cette bande rurale qui traverse l’Hexagone du nord-est au sud-ouest pourrait bien devenir le nouveau laboratoire de l’industrie 4.0. Grâce à l’essor des technologies intelligentes — robotique, intelligence artificielle, production bas-carbone — et aux opportunités foncières et énergétiques de ces zones, une nouvelle géographie industrielle est possible. Encore faut-il mobiliser investissements, infrastructures et volontés politiques pour que cette diagonale se transforme en levier de rééquilibrage territorial durable.

Depuis les années 1980, la "diagonale du vide" traverse la France du nord-est au sud-ouest. Elle couvre plus de 30 % du territoire national tout en n’abritant que 10 % de ses habitants, avec des densités souvent inférieures à 30 hab./km² contre une moyenne française de 122 hab./km². Ces territoires, largement ruraux et vieillis, ont souffert d’un désinvestissement structurel — fermeture d’écoles, perte de services publics, exode des jeunes — malgré l’existence d’un potentiel tangible : des terrains industriels à coût réduit (parfois < 5 €/m²), une faible pression immobilière, des ressources énergétiques vertes disponibles. L’industrie du futur offre désormais un levier puissant pour réindustrialiser ces zones.

Selon diverses estimations, le marché français de la robotique — tous usages confondus — s’élève à 4,5 milliards d’euros en 2024, affichant une progression de +12 % par rapport à 2023.. En parallèle, l’industrie 4.0, intégrant l’IA, la robotique avancée et les systèmes IoT, connaît une croissance soutenue, le marché des smart factories en France passant de 7 M$ de revenus en 2024 à une projection de 11,1 M$ en 2030, soit un taux de croissance annualisé de 8,2 %.

À l’échelle européenne, ce secteur progresse à un rythme encore plus élevé. Puisque les perspectives sont forte hausse à +12,35 % attendu entre 2025 et 2030, pour atteindre 111,6 milliards de dollars en valeur globale.

Dans le contexte français, ce mouvement technologique s’appuie sur les dispositifs du plan France 2030, qui alloue notamment près de 800 millions d’euros à la robotique industrielle, dont environ 400 millions dédiés à l’IA.

Ces évolutions industrielles interviennent dans un cadre de relance industrielle tangible. Entre 2017 et 2023, la France a créé 130 000 emplois industriels et ouvert près de 300 nouveaux sites. Malgré tout, 80 % de ces implantations restent concentrés à proximité des grandes métropoles, laissant de côté les territoires comme la diagonale du vide, pourtant largement disponibles et peu exploitée.

Réaliser ce rééquilibrage territorial passera par l’implantation d’usines robotisées et intelligentes dans ces territoires périphériques. Chaque emploi industriel généré ruralement peut entraîner la création de trois à cinq emplois indirects dans les services, la logistique ou l’artisanat, dynamisant ainsi des micro-économies locales souvent fragiles.

Lever des obstacles et combler des déséquilibres

Toute stratégie de réindustrialisation territoriale devra s’attaquer à trois obstacles majeurs : la main-d’œuvre, le financement et les infrastructures.

Le premier est humain. Ces zones manquent souvent de profils qualifiés et souffrent d’un exode des jeunes. La solution passe par un renforcement de la formation locale : écoles de production, campus de métiers, formations continues en partenariat avec Pôle emploi ou les Régions. L’ANCT plaide pour un maillage d’"écosystèmes de compétence".

Le second est financier. Les petites industries en milieu rural peinent à accéder au crédit ou à l’investissement privé. La création d’un fonds souverain “Territoires productifs”, mobilisant Bpifrance, les Régions et les fonds européens, pourrait offrir des garanties ciblées et attirer les investisseurs vers ces zones à fort potentiel latent.

Enfin, les infrastructures restent insuffisantes. Près de 40 % des zones d’activité en milieu rural ne disposent ni de fibre optique, ni d’un accès logistique compétitif, selon France Logistique. Le développement des mobilités durables, du fret ferroviaire secondaire, et de hubs logistiques régionaux est une condition sine qua non à une industrialisation réussie.

Le plus évident est le capital humain, avec un déficit de compétences et une fuite des jeunes vers les villes. Il est essentiel de renforcer les formations locales — écoles de production, campus technologiques, apprentissages alignés sur les technologies de l’industrie — en lien avec les Régions et Pôle emploi. Du côté des financements, les PME rurales industrielles peinent à accéder à l’investissement. L’économiste Olivier Lluansi recommande la création d’un fonds souverain "Territoires industriels", mobilisant jusqu’à 1 milliard d’euros par an pour attirer les investisseurs vers ces régions périphériques. Enfin, l’infrastructure logistique et numérique reste déficiente : près de 40 % des zones d’activité rurales n’ont pas accès à la fibre ni à des solutions de transport efficaces.

Il ne s’agit pas de muscler artificiellement ces territoires, mais de les inscrire dans une stratégie industrielle cohérente, souveraine et écologique. Dans un monde décarboné, déglobalisé et reterritorialisé, la France ne pourra durablement rester concentrée sur ses métropoles. La diagonale du vide peut devenir une diagonale industrielle, productive et vivante — à condition que l’État et les entreprises y croient ensemble.

L’enjeu est immense. Il dépasse les seuls critères économiques : il touche à la cohésion nationale, à l’équité territoriale, et à la soutenabilité de notre modèle de développement. Ignorer ces terres, c’est laisser s’enraciner la défiance et la résignation. Les intégrer dans la stratégie industrielle, c’est réconcilier performance économique et justice territoriale.

Malgré ces obstacles, l’ambition de porter la part de l’industrie à 15 % du PIB d’ici 2035 est plus crédible lorsqu’on vise une cible réaliste de 12 à 13 %, ce qui correspondrait à la création de près de 60 000 emplois industriels par an.Le succès dépendra de notre capacité à faire de la diagonale du vide une diagonale intelligente, résiliente, et pleinement intégrée à la stratégie de développement national.